A juzgar por la suciedad de sus ropas, el holandés debía llevar varios días ahí dentro, si es que no vivía allí. Medio a rastras le saqué del fumadero. El chino vino corriendo detrás nuestro, pero le tiré unas monedas, se paró a recogerlas y nos dejó marchar. Nos sentamos en unas escaleras del puerto. Corría una brisa fresca con sabor a mar y a brea. El holandés empezó a hablar sin que yo le invitara a ello.

- Yo no sabía quién era nuestro pasajero, solo que era francés, muy famoso, y que la joven reina de Suecia le había invitado a su corte como preceptor personal. Antes de partir subió al barco embozado en una capa sin separarse de un misterioso cofre que parecía tener muchísimo valor para él. Era bastante grande y muy pesado, y repartió varias monedas entre los que lo subimos a bordo.

No solíamos llevar pasajeros, así que por curiosidad, una noche me acerqué a su camarote y pegué la oreja a la puerta. Se oían ruidos extraños, como... como el mecanismo de un reloj. Escuché la voz del francés y su risa. Sabed que en los cinco días de viaje que llevábamos no se le había visto sonreír ni una sola vez. Pero había además de la suya otra, una risa cristalina… cristalina y metálica al mismo tiempo si me comprendéis, señor. Me entró el pánico y eché a correr.

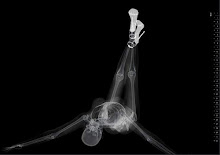

A la mañana siguiente se lo conté al capitán. Él me tranquilizó, me dijo que tal vez lo había imaginado, pero advertí que él también estaba inquieto. Cada mediodía, antes de comer, el francés paseaba por cubierta un buen rato, y si no hacía mucho viento, leía un viejo libro en una mesita de madera que el capitán Fokke había hecho instalar para él en la popa. Fue mientras estaba allí leyendo que vimos al capitán salir a cubierta arrastrando aquel misterioso cofre. Antes de que ninguno de nosotros pudiera reaccionar, lo abrió. Dentro había una niña. Parecía muerta, pero se levantó y tendió sus brazos hacia el capitán, sonriendo. El capitán la agarró por la cintura y la tiró por la borda. Con estos mismos ojos que os miran la vi bracear en el agua para no hundirse sin dejar de sonreír.

Todos nosotros la vimos, y tan petrificados estábamos que no advertimos que el francés se acercaba al capitán y hundía varias veces una daga en su vientre para después tirarlo a su vez por la borda. La niña, que aún braceaba, se abrazó al cuello del capitán y se hundieron los dos en las profundidades…

__________________

No una, no: dos veces. Dos veces la he visto morir. Si su primera muerte partió mi alma en dos, la segunda me ha convertido en nada. Pero siento dolor. Luego existo...

________________

Un par de los nuestros se lanzaron al agua pero no pudieron recuperar el cuerpo del capitán. El francés se dejó prender sin oponer resistencia ni pronunciar una sola palabra. Cuando ya teníamos preparada la soga para colgarle del mayor el segundo de a bordo, bueno, nuestro nuevo capitán, nos lo impidió. Nuestra bandera era holandesa, señor, y el pasajero un francés muy famoso que gozaba del favor de la reina de Suecia. No teníamos nada que ganar y mucho que perder. Así que el resto del viaje lo pasó encerrado en su camarote. A veces se le oía llorar.

Después de aquel desgraciado viaje, el Libera Nos quedó maldito y solo los que no conocían su historia accedían a navegar en él. Se hundió, o lo hundieron, en algún lugar del mar del Norte. Del francés solo supe que murió en la corte sueca a los pocos meses en circunstancias algo oscuras. Decían que le habían envenenado y que tuvieron que enterrarle sin cabeza porque no habían podido encontrarla.

Algunos de nosotros nos enrolamos en el Batavia, que cubría la ruta hacia las Indias Orientales. Una noche estando yo en cubierta, oí un sonido que me resultó familiar, algo así como los engranajes de un reloj, y vi entre la niebla asomar los palos que tan bien conocía. Sí, señor, era el Libera Nos sin duda. Por encima de la línea de flotación, a estribor, tenía un enorme boquete con el cual ningún barco podría navegar sin hundirse en pocos minutos. Se acercó al Batavia sin hacer ruido, como flotando en el aire, y en cubierta les vi. Vi al capitán Fokke con su uniforme ensangrentado sosteniendo un cráneo bajo el brazo. A su lado una niña pequeña, rubia, me sonreía y me saludaba con la mano. Después el barco se desvaneció de nuevo en la niebla dejando tras de sí una risa cristalina. Cristalina, pero metálica al mismo tiempo. Y mis cabellos, señor, ya nunca más volvieron a ser rojos.

2 comentarios:

Un magnífico y fantástico relato, en virtud del cual mis cabellos habrán dejado de ser negros definitivamente.

Buenas fiestas.

Tranquil, Alberich, que per això va inventar Déu els tints. Molt bones festes i millor any per a tu i els teus :)

Publicar un comentario