Perder un partido en casa es una buena razón para emborracharse, pero amigos, seamos sinceros, ganarlo cinco a cero es una razón todavía mejor. ¡Creían que podían venir a nuestro campo y ganarnos sin despeinarse! Esos petimetres de Oxford sabrán mucho de regatas, pero de fútbol no tienen ni idea. Y nosotros somos el Pompey, y teníamos que ir a proclamarlo a los cuatro vientos.

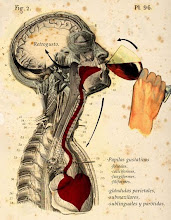

Perder un partido en casa es una buena razón para emborracharse, pero amigos, seamos sinceros, ganarlo cinco a cero es una razón todavía mejor. ¡Creían que podían venir a nuestro campo y ganarnos sin despeinarse! Esos petimetres de Oxford sabrán mucho de regatas, pero de fútbol no tienen ni idea. Y nosotros somos el Pompey, y teníamos que ir a proclamarlo a los cuatro vientos. Al empezar la ronda de tabernas éramos unos quince, pero algunas horas después ya solo quedaba yo. Es la maldición de mi maldita sangre irlandesa. Naturalmente, el hecho de que siguiera bebiendo no significaba que no llevara encima una cogorza de mil demonios. De hecho, para qué engañarnos, la llevaba. Así que cuando ese armario empotrado en la barra empezó a gritar e insultar me di la vuelta para ver quién era el pobre diablo que le había cabreado tanto. Y no vi a nadie.

Soy un hombre, sabrán disculparme la inmodestia, con una gran facilidad de palabra. Pero cuando llevo encima más de tres pintas me convierto en una criatura balbuceante e indefensa sin capacidad de reacción ni decisión. Solo instinto. Y el instinto me decía: “Corre como un hijo de puta sin mirar atrás y no pares hasta Kensington”. Pero no podía moverme. El armario se me acercaba peligrosamente y yo me preparaba ya para recibir un puñetazo cuando, de repente, un robusto paraguas de señora chocó con estrépito sobre la barra, ante mis narices…

No hay comentarios:

Publicar un comentario